臭いものといえば、何を思い浮かべるでしょうか。

世の中には、強烈な臭いを放つ食べ物が数多く存在しますが、臭いが強いからといってそれが不快なものとは限りません。むしろ、発酵や保存技術を活かして作られたこれらの食品は、深い旨味と栄養価の高さを誇り、地域の食文化に欠かせない存在です。本記事では、世界中の臭い食べ物を紹介するだけでなく、その背後にある科学的な理由、文化的背景を探りながら、臭いものの魅力に迫ります。

記事のポイント

- 臭いものの正体と原因

- 世界や日本の代表的な臭い食べ物

- 臭い食品が美味しい理由や発酵の役割

- 臭い食べ物が栄養価に与える影響

臭いものといえば?臭い食べ物を探る

そもそも臭いにおいとは?

臭いにおいとは、嗅覚によって不快だと感じるにおいのことです。一般的に、私たちが「臭い」と感じるにおいは、腐敗や発酵、化学物質の発生によって生じます。しかし、臭いに対する感覚は人それぞれであり、ある人には不快に感じられるものが、別の人にはそれほど気にならないこともあります。

臭いの原因となる物質

臭いの原因となる物質は、揮発性有機化合物(VOC)や硫黄化合物が多いです。例えば、腐った卵のような臭いは「硫化水素」、魚が腐ったような臭いは「トリメチルアミン」という化学物質が関係しています。また、体臭や汗には「酢酸」や「イソ吉草酸」などが含まれており、これが臭いの元となります。

臭いの役割

臭いには、危険を察知するという重要な役割もあります。腐敗した食べ物や有害な物質が近くにあるとき、私たちの体はそれを「臭い」として感じ、不快感を通じて避けようとします。嗅覚は、味覚や視覚と同じく生存本能に関わる感覚の一つであり、私たちを守る役割も果たしているのです。

臭いの感じ方は人によって異なる

臭いに対する感覚は文化や環境にも影響されます。例えば、日本では納豆が日常的に食べられますが、他の国ではその臭いが強烈だと感じられることがあります。このように、どの臭いを不快と感じるかは、個人の嗅覚やその人の環境によっても変わるため、臭いには主観的な要素が強いです。

臭いにおいは単なる不快な現象だけではなく、私たちの安全を守り、日常生活にも関わる重要な感覚なのです。

世界の臭い食べ物ランキング

世界には、強烈な臭いを放つ食品が数多く存在します。ここでは、発行学者の小泉武夫氏の著書「くさいはうまい」で示されたランキングを紹介します。その際、「アラバスター単位(AU)」という測定値が用いられていますが、これは国際的な公式の単位ではありません。

- シュールストレミング(8070Au スウェーデン)

- ホンオフェ(6230Au 韓国)

- エピキュアーチーズ(1870Au ニュージーランド)

- キビヤック(1370Au アラスカ、グリーンランド)

- くさや(焼き立て)(1267Au 日本)

- 鮒ずし(486Au 日本)

- 納豆(452Au 日本)

- くさや(焼く前)(447Au 日本)

- 沢庵の古漬け(430Au 日本)

- 臭豆腐(420Au 中国、台湾)

- ニョクマム(魚醤)(390Au ベトナム)

臭い食品が美味しい理由とは?

臭い食品が美味しいとされる理由には、いくつかの科学的根拠があります。臭いが強烈な食べ物ほど、その中に含まれる成分が旨味や独特の風味をもたらすことがあり、食文化の中で重要な役割を果たしています。

発酵が旨味を引き出す

臭い食品の多くは、発酵によって作られています。発酵の過程で、微生物が食材のタンパク質や糖分を分解し、新たな成分が生まれます。このプロセスにより、臭いとともに旨味成分が増加し、味が深くなります。例えば、納豆やチーズ、漬物などはその代表で、発酵食品の独特の風味とコクが楽しめます。

臭いと味覚は密接に関係している

嗅覚と味覚は密接に関連しています。臭いが強い食品を食べると、香りが鼻を通して味覚を刺激し、味の奥深さを感じやすくなります。特にチーズや納豆、シュールストレミングなどは、初めて嗅ぐと驚くような臭いですが、味わってみるとコクが深く、風味豊かです。これが、臭い食品が美味しいと感じられる理由の一つです。

文化的な要因

臭い食品が美味しいとされる背景には、食文化の影響も大きいです。ある地域で親しまれてきた発酵食品や独特の料理は、長い歴史を通じて地域の人々にとって「美味しいもの」として認識されてきました。これは、文化的な嗜好や食習慣が味覚を形成する要因であり、その地域で受け入れられた臭い食品が特別な美味しさを持つとされています。

栄養価の高さ

臭い食品の中には、栄養価が非常に高いものが多くあります。例えば、納豆やキムチは発酵によってビタミンやミネラルが豊富になり、健康にも良い影響を与えることが知られています。このように、臭い食品は健康面でもメリットが多いため、食卓に取り入れられています。

臭い食品は、強烈な臭いに反して深い味わいと高い栄養価を持っているため、世界中で愛されています。初めて試すときは、その臭いに驚くかもしれませんが、味覚が慣れてくると、その独特の美味しさが楽しめるようになるでしょう。

発酵食品の臭いと栄養価の関係

発酵食品は、その独特の臭いと高い栄養価が密接に関連しています。発酵の過程で微生物が食品中の成分を分解し、新たな栄養素や風味を生み出すため、結果として独特の臭いが発生します。

栄養価の向上

発酵食品は、通常の食品よりも消化吸収が良くなり、栄養価が向上する点が特徴です。たとえば、納豆や味噌は発酵によってビタミンやアミノ酸が増え、消化しやすくなります。また、発酵過程で生成されるビタミンB群やK2、酵素などの栄養素は、体に有益です。

臭いの原因

発酵食品の臭いは、主に微生物が食品を分解する際に生成される化合物に由来します。たとえば、納豆の場合は納豆菌が大豆を発酵させる際にアミン類やアンモニアが発生し、これが特有の強い臭いを生み出します。このような臭いは、発酵が進むほど強くなる傾向にあり、食品の熟成度を示す一種の指標ともいえます。

栄養価と臭いのバランス

臭いが強くなればなるほど、栄養価も高くなる場合がありますが、これは必ずしも「美味しい」とは限りません。栄養価の高い発酵食品であっても、その臭いが強烈すぎると食べるのに抵抗を感じる人も少なくありません。一方で、臭いが抑えられている発酵食品もありますが、これらは栄養価の面で劣ることがあるため、バランスが重要です。

発酵食品の臭いと栄養価の関係は、このように切っても切れないものです。臭いを受け入れることで、栄養価の高い食品を楽しむことができるでしょう。

臭いものといえば? 世界の臭い食べ物を紹介

スウェーデンの世界一臭い食べ物

スウェーデンの「シュールストレミング」は、世界一臭い食べ物として広く知られています。この食品はニシンを塩漬けにして発酵させたもので、缶の中でさらに発酵が進むため、開ける際には強烈な悪臭が放たれます。

シュールストレミングの発酵プロセス

シュールストレミングの独特の臭いは、発酵過程で生じる化学反応が原因です。ニシンを塩で漬けた状態で缶詰にし、保存している間に発酵が進みます。この際、ニシンのタンパク質が分解され、アンモニアや硫化水素などの悪臭成分が生成されるため、強烈な臭いが発生します。

缶を開ける際の注意

この臭いがあまりにも強烈であるため、シュールストレミングの缶を開ける際は、屋外で行うことが推奨されています。缶を開けた瞬間に、腐敗した魚や生ゴミのような臭いが一気に広がるため、屋内で開けると部屋中に臭いがこもってしまうからです。

食べ方と人気の理由

一方で、シュールストレミングはスウェーデンの伝統的な発酵食品として、多くの人々に親しまれています。食べる際は、パンに乗せたり、玉ねぎやジャガイモと一緒に食べたりすることが一般的です。強烈な臭いに反して、塩味と酸味が絶妙にマッチした味わいがクセになると言われています。

世界中で注目される理由

シュールストレミングは、その強烈な臭いから世界中で話題になっています。インターネットやテレビ番組でも、シュールストレミングを初めて体験する人々の反応が紹介されることが多く、その驚くべき臭いが笑いや驚きを呼んでいます。このため、挑戦する価値がある一品として注目されています。

シュールストレミングは、スウェーデンの食文化を代表するユニークな食品であり、その臭いは強烈ですが、一度試してみる価値がある独特の発酵食品です。

ヨーロッパの臭いチーズと魚介

ヨーロッパには、独特の香りや強い臭いを持つ食品が数多く存在し、その中でもチーズと魚介類は特に際立っています。これらの食品は、発酵や熟成の過程で生まれる強い香りが特徴であり、一部の人々にとっては敬遠されがちですが、食文化においては重要な位置を占めています。

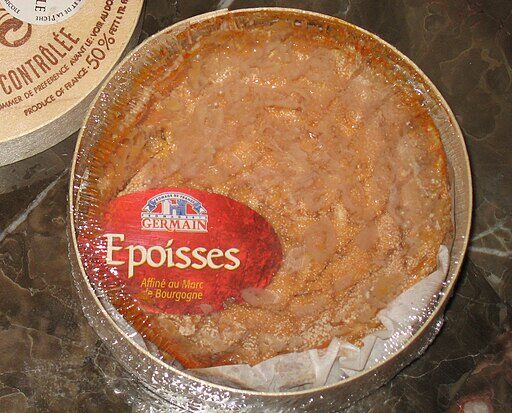

エポワス(フランス)

エポワスはフランス産のウォッシュチーズで、その強烈な臭いで知られています。チーズ表面をブランデーで洗いながら熟成させるため、湿ったアンモニア臭や足の臭いにも似た香りを放ちます。しかし、独特の風味とクリーミーな舌触りが特徴で、フランス国内外で愛されています。臭いに抵抗があっても、その風味を一度味わうと虜になる人も多いです。

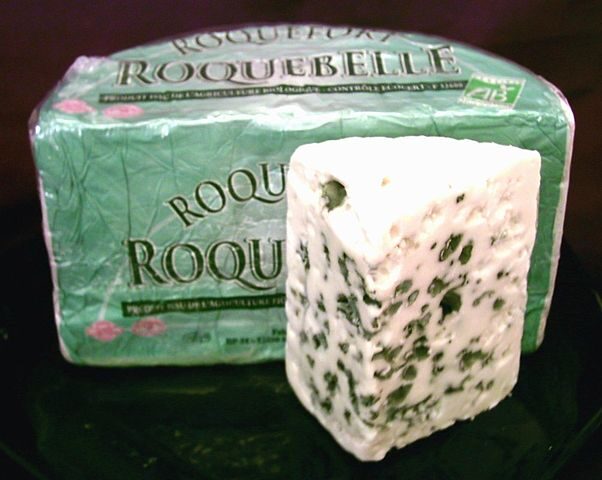

ロックフォール(フランス)

フランスを代表するブルーチーズの一つであるロックフォールは、独特の青カビが醸し出す強い臭いが特徴です。羊乳を使用し、洞窟の中で青カビを発生させながら熟成させるため、カビ臭さや濃厚な風味が強くなります。香りの強さから敬遠されることもありますが、チーズ好きにとってはその複雑な味わいが魅力です。

グラヴラックス(北欧)

グラヴラックスは、北欧で人気のある魚介料理で、サーモンを塩と砂糖、ハーブで漬け込んだものです。長期間発酵させるわけではありませんが、サーモンの独特の魚臭さが引き立つ料理として知られています。香りは控えめながらも、熟成が進むにつれて強くなり、魚の香りに敏感な人には少し挑戦的かもしれません。

リンバーガーチーズ(ドイツ)

ドイツ発祥のリンバーガーチーズは、熟成が進むとともに強烈な臭いを放つチーズです。湿った靴下や体臭に例えられることが多いですが、香りに反して味はまろやかでクリーミーです。ビールとの相性も良く、ドイツではお酒のお供として広く親しまれています。

ヨーロッパの臭いチーズや魚介は、その強烈な香りがある反面、奥深い風味と文化的な価値を持っています。臭いに抵抗がある方も、勇気を出して一度試してみると、ヨーロッパの豊かな食文化に触れることができるでしょう。

アジアで人気の臭い発酵食品

アジアには、多様な食文化が根付いており、その中でも発酵食品は重要な役割を果たしています。特に、臭いが強いことで知られている発酵食品は、地元の人々に愛される一方で、観光客には強烈な印象を与えることが多いです。ここでは、アジアで人気の臭い発酵食品を紹介します。

臭豆腐(中国・台湾)

臭豆腐は、名前の通り非常に強い臭いを放つ発酵食品で、中国や台湾で広く親しまれています。豆腐を発酵させたもので、その強烈な臭いはアンモニアに似ていると言われることが多いです。揚げたり煮込んだりして調理され、外はカリッと、中は柔らかくクリーミーな食感が特徴です。臭いは強烈ですが、慣れると病みつきになるという声も多く聞かれます。

ホンオフェ(韓国)

ホンオフェは、韓国の発酵エイ料理で、アンモニア臭が非常に強いことで有名です。エイの肉を自然発酵させる過程でアンモニアが発生し、その強い臭いが特徴です。臭いだけでなく、食べるときに鼻を突く辛さもあり、初心者にはハードルが高い食べ物ですが、韓国では高級食材として特別な場面で振る舞われることが多いです。

キムチ(韓国)

韓国を代表する発酵食品「キムチ」は、乳酸菌発酵によって独特の酸味と辛みを持ちます。ニンニクや唐辛子、魚介類を使うことから強い臭いを発することがありますが、その風味がご飯との相性抜群です。キムチは食卓に欠かせない存在で、韓国のみならず世界中で人気の発酵食品となっています。

ナンプラー(タイ)

ナンプラーは、タイ料理に欠かせない魚醤で、魚を塩漬けにして発酵させた調味料です。独特の生臭さを持ち、料理に使うと独特の風味を加えます。ナンプラーは料理に深い旨味を与えるため、タイをはじめとする東南アジアで広く使用されています。独特の臭いに抵抗があるかもしれませんが、一度慣れると料理がぐっと引き立ちます。

ベトナムの魚醤はヌクナムと呼ばれます。

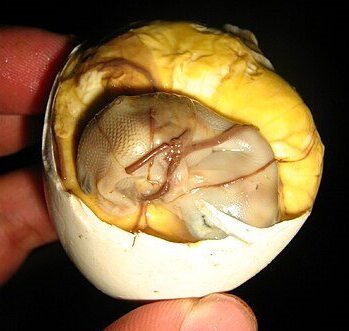

バロット(フィリピン・中国)

バロットは、フィリピンやベトナムなどで食べられている、孵化寸前のアヒルの卵をゆでたものです。発酵食品ではありませんが、独特の生臭さと強烈な見た目が特徴的です。臭いが気になる人もいますが、現地では栄養価の高い食品として親しまれています。

アジアの臭い発酵食品は、臭いだけでなく、その旨味や栄養価が地元の食文化に深く根付いています。どれも強烈な臭いを持つものの、それが食欲をそそるスパイスとなり、多くの人々に愛されています。興味のある方は、ぜひ挑戦してみてください。

カナダや北極圏の伝統的な臭い食べ物

カナダや北極圏の地域では、極寒の環境に適応した先住民たちの食文化が根付いています。その中でも、独特の発酵方法を用いた「キビヤック」は、特に有名な臭い食べ物です。寒冷地での食料保存と栄養摂取のために編み出された技術が、独特の香りと風味を持つ食品を生み出しました。

キビヤック(カナダ・グリーンランド)

キビヤックは、グリーンランドやカナダのイヌイット民族に伝わる伝統的な発酵食品で、作り方が非常に独特です。まず、数十羽の海鳥をアザラシの体内に詰め込み、そのまま土の中で数ヶ月から数年間発酵させます。この発酵の過程で強烈な臭いが発生し、未経験者には非常に食べづらいのですが、現地の人々にとっては貴重な保存食です。食べ方としては、発酵した海鳥の内臓や肉をそのまま食べるのが一般的です。

日本の臭い食べ物

日本には古くから受け継がれてきた、独特の臭いを持つ伝統的な食品が数多くあります。これらは、長期間の保存や発酵技術によって作られたもので、食文化の中で根強く親しまれています。ここでは、日本を代表する臭い食べ物をいくつかご紹介します。

くさや

伊豆諸島の名物である「くさや」は、日本を代表する臭い食べ物の一つです。魚を「くさや液」と呼ばれる発酵液に漬けてから天日干しにして作られ、その臭いは非常に強烈です。焼くとさらに匂いが際立つため、苦手な人には敬遠されがちですが、独特の旨味を持ち、一度ハマると癖になるという人も少なくありません。

鮒ずし

滋賀県の郷土料理「鮒ずし」は、臭いの強い発酵食品の一つです。琵琶湖で獲れるニゴロブナを塩漬けし、米と一緒に長期間発酵させて作ります。発酵が進むと魚特有の酸っぱい臭いが生じますが、コクのある味わいと発酵による独特の風味が特徴で、日本酒との相性も抜群です。

納豆

納豆は、茨城県を中心に全国的に食べられている発酵食品で、大豆を納豆菌で発酵させたものです。ねばねばした独特の食感と強い臭いが特徴で、特に初めて食べる外国人にはハードルが高い食べ物です。しかし、納豆にはビタミンや酵素などの栄養が豊富に含まれており、健康食品としても人気があります。

イカの塩辛

「イカの塩辛」は、日本全国で食べられている海産物を使った保存食品です。イカの内臓を塩で漬け込み、発酵させたもので、その発酵臭が独特です。特に新鮮なうちに発酵が進むため、保存しておくと臭いが増していくのが特徴ですが、ご飯のお供や酒の肴として古くから親しまれています。

からすみ

長崎県や熊本県などで伝統的に作られている「からすみ」は、ボラの卵巣を塩漬けにして干したもので、特有の発酵臭があります。生臭さがあるため、好き嫌いが分かれる食品ですが、その深い旨味と濃厚な味わいが酒の肴として重宝されています。

日本の臭い食べ物は、発酵や保存技術に根ざした伝統的な食品が多く、それぞれに独特の風味と栄養価があります。苦手な人も多い一方で、その旨味や健康効果が認知され、日常的に楽しまれている食品ばかりです。興味のある方は、ぜひ挑戦してみてください。

その他の臭い食品

ここでは、すでに挙げられた食品以外の、海外で有名な臭い食べ物をご紹介します。これらも、強烈な臭いが特徴ですが、現地では愛され続けている食文化の一部です。

ドリアン(東南アジア)

ドリアンは「果物の王様」とも呼ばれる東南アジア原産の果物です。外見はトゲトゲで、強烈な悪臭を放つため、ホテルや公共交通機関では持ち込み禁止の場所もあります。熟すと腐敗臭に似たにおいが出ますが、果肉は濃厚で甘く、一度ハマると癖になる味です。

ハカール(アイスランド)

ハカールは、アイスランドの伝統的な発酵食品で、サメの肉を発酵させたものです。強烈なアンモニア臭を放つため、初めて食べる人には非常にチャレンジングです。アイスランドでは伝統料理として食され、特にお酒と一緒に楽しむことが多いです。

エピキュアーチーズ(ニュージーランド)

エピキュアーチーズは、ニュージーランドで作られる非常に強い臭いを持つ発酵チーズです。缶の中で熟成させることで、独特の酸味と深いコクを生み出しています。チーズ好きには人気が高いものの、その強烈な臭いから、初めての人にはハードルが高い食べ物とされています。

カース・マルツゥ(イタリア)

カース・マルツゥは、イタリア・サルデーニャ島発祥の「腐ったチーズ」という意味を持つ発酵チーズです。チーズの中にハエの幼虫をわざと生息させて発酵させることで、チーズの中身がクリーミーな状態になります。食べるときには幼虫がまだ生きていることがあり、見た目や衛生面からも強烈な印象を与えますが、地元では珍味として愛されています。現在、食品安全上の問題から販売は法律で禁止されています。

まとめ:

記事のポイントをまとめます。

✔ 臭いにおいは嗅覚によって不快だと感じるにおいのこと

✔ 臭いは腐敗や発酵、化学物質の発生で生じる

✔ 臭いに対する感覚は個人差が大きい

✔ 硫化水素やトリメチルアミンなどが臭いの主な原因物質

✔ 臭いには危険を察知する役割がある

✔ 嗅覚は生存本能に関連する感覚の一つ

✔ 文化や環境によって臭いの感じ方は異なる

✔ 発酵食品は、臭いと栄養価が関連している

✔ 発酵によって旨味成分が増し、味が深くなる

✔ 臭い食品は嗅覚と味覚が密接に関係している

✔ 発酵が進むと食品の臭いは強まるが栄養価も向上する

✔ シュールストレミングは世界一臭い食べ物として知られている

✔ ヨーロッパには強い臭いを持つチーズが多い

✔ アジアでは臭豆腐やホンオフェなどが代表的な臭い食品

脚注

- Lapplaender - 投稿者自身による著作物, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=756635による ↩︎

- en:user:Sominsky - en.Wikipedia, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7748622による ↩︎

- CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23764 ↩︎

- Charles Haynes - Gravlax, CC 表示-継承 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=858813による ↩︎

- Original photo by John Sullivan. Edit own work. - Edit of Image:Cheese 27 bg 051806.jpg. Edit by self., パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1590433による ↩︎

- Pilzland - 投稿者自身による著作物, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24146807による ↩︎

- egg (Hong, Yun Seon) - originally posted to Flickr as 삼합, CC 表示 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4218349による ↩︎

- Nagyman, a flickr user - https://www.flickr.com/photos/nagy/23219340/, CC 表示-継承 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=959299による ↩︎

- Heinrich Damm (User:Hdamm, ドイツ語版ウィキペディアのHdammさん) - 自ら撮影, CC 表示 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1238005による ↩︎

- 英語版ウィキペディアのIscharamoochieさん - en.wikipedia からコモンズに移動されました。, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3983733による ↩︎

- Alastair Rae から London, UK - Flickr, CC 表示-継承 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1281513による ↩︎

- Nesnad - 投稿者自身による著作物, CC 表示 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39535669による ↩︎

- ウィキ太郎(WikiTaro) - 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123954949による ↩︎

- W.A. Djatmiko (Wie146) - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1736493による ↩︎

- Qaswed - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41797473による ↩︎

- Shardan - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4523144による ↩︎